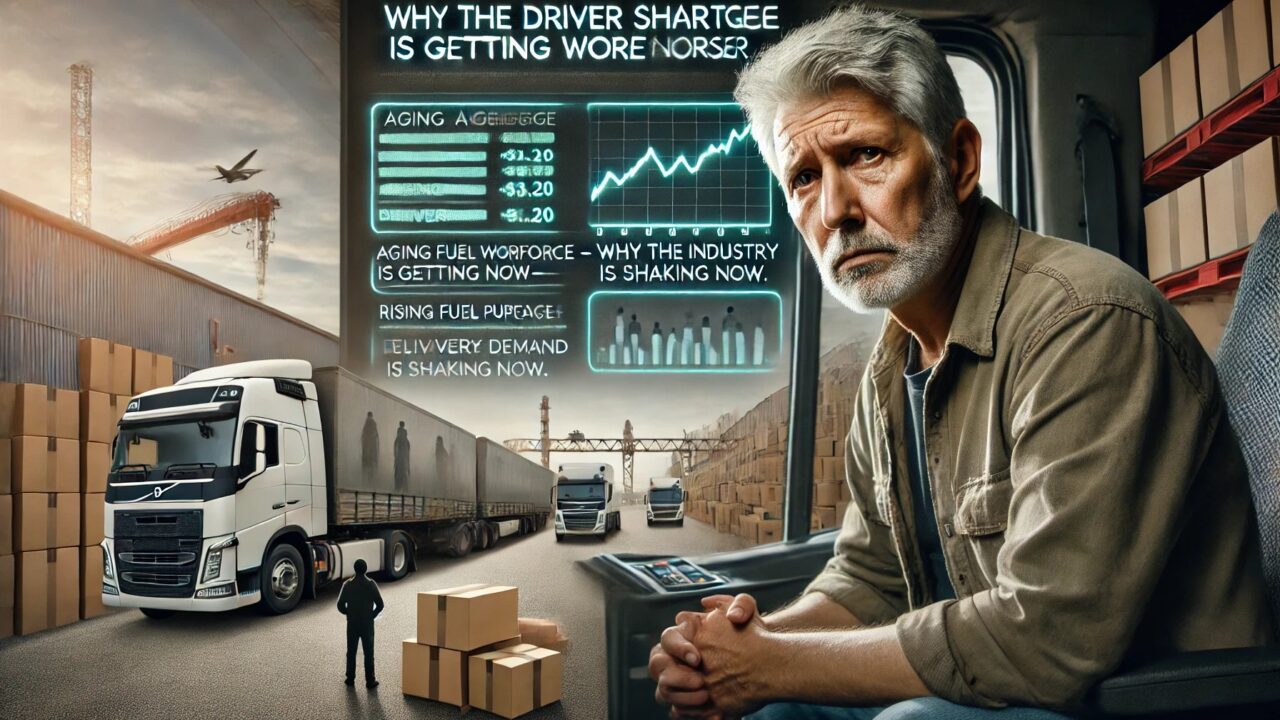

近年、日本の物流・交通業界では「運転手不足」が深刻な社会問題となっています。

高齢化、労働環境の厳しさ、そして法改正の影響など、複数の要因が重なり合って人手不足に拍車をかけています。

本記事では、なぜ今運転手不足が加速しているのか、その背景や原因を詳しく解説するとともに、今後の業界への影響についても考察します。

ドライバーに転職して稼ぐなら ↓

運転手不足が深刻化する主な理由

高齢化による担い手の減少

運転手の平均年齢は年々上昇しており、若年層の新規参入が追いついていないのが現状です。

特に中型・大型免許を必要とするトラック運転手では、50代以上が多数を占め、引退に伴う人手不足が顕著です。

さらに、若者が運転手という職業に魅力を感じにくくなっている背景には、長期的なキャリアパスの不透明さや、社会的評価の低さも影響しています。

これらの要因が複合的に絡み合い、将来的な担い手の確保が難しくなっているのです。

労働環境の過酷さと低待遇

長時間労働や休日の少なさ、過酷な勤務スケジュールが若者離れを引き起こしています。

さらに、業務に対する報酬が見合っていないと感じる人も多く、他業種への転職を選ぶケースも増えています。

加えて、労働時間に対する管理体制の不備や、慢性的な人員不足による精神的・肉体的な負担も問題視されています。

一部ではパワハラや安全教育の不足といった職場環境の悪化も指摘されており、業界全体として抜本的な改善が急務です。

タクシードライバーになって稼ぎたいなら ↓

法改正や社会構造の変化が拍車をかける

2024年問題による労働時間の制限

「働き方改革関連法」によって、トラック運転手の年間労働時間に上限が設けられ、輸送能力の低下が懸念されています。

これにより、現場では一人あたりの業務量が減少し、ドライバーの数が不足する事態が加速しています。

特に地方では人材確保が困難な地域も多く、運送会社は配車計画の見直しや運賃の引き上げといった対応を余儀なくされています。

また、業界内では労働時間の短縮が安全運転に貢献する一方で、物流の安定供給に支障をきたすジレンマも存在しています。

EC市場の拡大と需要のギャップ

ネットショッピングの利用が急増する中、配送件数は右肩上がりに伸びています。

しかし、肝心の配達員が足りず、需要と供給のバランスが崩れている状況です。

これにより、配送の遅延やサービスの質の低下が懸念されています。

加えて、再配達の増加やラストワンマイル問題も深刻化しており、ドライバー一人あたりの負担がさらに大きくなっています。

これに対応するため、一部企業では置き配や共同配送の導入、AIを活用したルート最適化など新たな取り組みも進んでいますが、全体の解決には至っていないのが現状です。

ドライバーで稼ぎたいなら履歴書がいらならいこちらのサイトから

↓ ↓ ↓

まとめ

運転手不足の背景には、単なる人手の問題だけでなく、社会構造の変化や制度の影響など、複雑な要素が絡んでいます。

たとえば、都市部と地方での物流ニーズの格差や、少子化に伴う若年労働力の減少、さらには企業のコスト削減志向などが重なり、根本的な課題が浮き彫りになっています。

今後、業界全体として待遇の改善や自動運転技術の活用、女性や高齢者といった新たな労働力の活用など、抜本的な対策が求められるでしょう。

加えて、教育機関と連携した免許取得支援や、職業訓練制度の充実も重要です。

運転手不足は物流インフラ全体に関わる重大な問題であり、私たち消費者にも無関係ではなく、身近な生活に大きな影響を及ぼす可能性があるのです。

未経験でも大丈夫。挑戦したい方はこちらのサイトから

↓ ↓ ↓